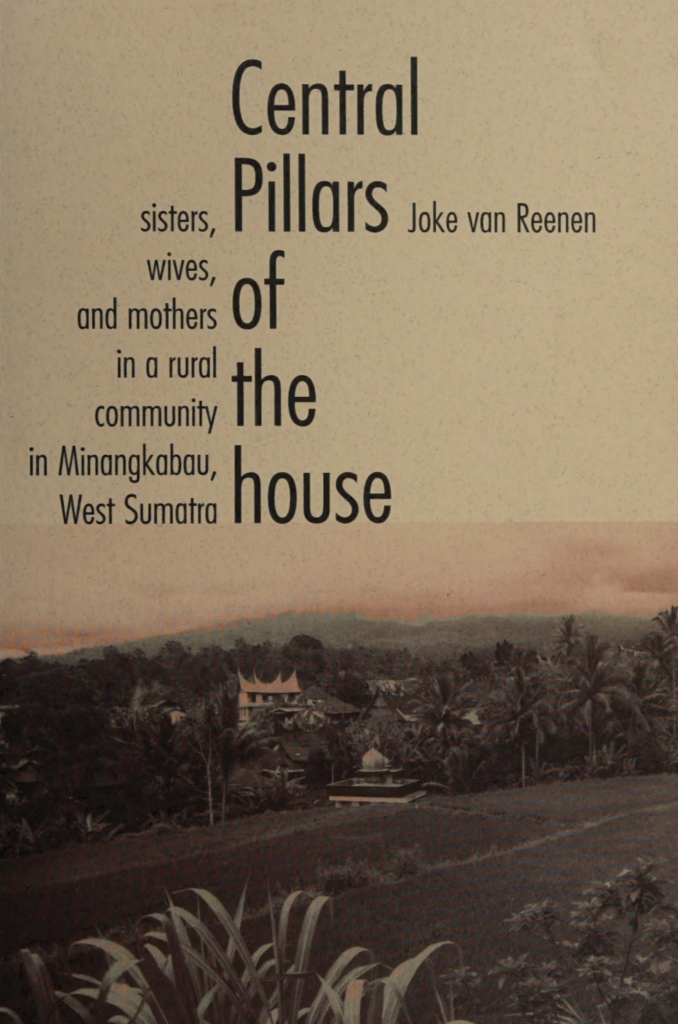

Artikel ini merupakan resensi buku Central Pillars of the House: Sisters, Wives, and Mothers in a Rural Community in Minangkabau, karya Joke van Reenen (1996), yang diterbitkan oleh Research School of Asian, African and Amerindian Studies (CNWS), Leiden University. Teks ini merupakan pengantar diskusi mengenai buku tersebut, Re-Reading Minangkabau #2, yang diselenggarakan oleh Sarang dan Komunitas Titian, di Bantul, Yogyakarta, pada 12 April 2025. Teks ini dipublikasikan sebagai distribusi arsip-arsip wacana kebudayaan Minangkabau.

Attacus Atlas: Sayap Aksiomatik yang Menopang Rumah Gadang

Joke van Reenen (1996) antropolog perempuan dari Amsterdam Free University, mendokumentasikan penelitiannya di Nagari Rao-Rao, Tanah Datar, dalam bukunya Central Pillars of the House: Sisters, Wives, and Mothers in a Rural Community in Minangkabau, yang diterbitkan oleh Research School of Asian, African and Amerindian Studies (CNWS), Leiden University. Buku ini menggunakan pendekatan matrifokus, menempatkan perempuan sebagai sudut pandang utama dan menyoroti peran mereka dalam kehidupan masyarakat Minangkabau.

Judul Central Pillars of the House diambil dari idiom Minangkabau Limpapeh Rumah nan Gadang (Reenen, 1996, hal. 1). Saya setuju bahwa istilah ‘central pillars’ sangat tepat untuk menjelaskan posisi perempuan sebagai pemeran utama dalam keberlangsungan sistem matrilineal di Minangkabau. Namun, Reenen perlu juga menambahkan keterangan bahwa “Limpapeh” berasal dan merujuk pada ramo-ramo (kupu-kupu/ngengat), yang merupakan salah satu spesies terbesar, Attacus Atlas, nan sering dijumpai di Asia Tenggara (Rahmawati et al., 2018, hal. 112). Tentunya pembacaan awal ini menjadi alas optimisme primordial Minangkabau saya, yang menemukan rasa berbangga-diri melalui penafsiran idiom saintifik ini.

Buku ini telah ditinjau oleh Tsuyoshi Kato, yang merupakan antropolog laki-laki dari Kyoto University, ia menghargai Reenen yang begitu optimis dengan temuannya di Rao-Rao, terkait hubungan sesama perempuan dalam sistem kekerabatan yang kuat dan simultan. Namun, Kato juga mengingatkan, pembacaan yang demikian akan memberikan dampak kesimpulan yang variatif (Kato, 1998, hal. 434).

Meneroka Data ala Joke van Reenen

Beberapa kunjungan Reenen ke Rao-Rao didokumentasikan dalam buku ini, berikut titik-titik kunjungannya:

Keterlibatan saya dimulai dengan metodologinya, yang menekankan pada observasi, survei, dan wawancara mendalam (Reenen, 1996, hal. 7-9 (Bab 1)). Pendekatan matrifokal (baca: matrifokus) – yang berfokus pada sudut pandang perempuan – yang digunakan dalam interaksinya dengan perempuan di Rao-Rao merupakan salah satu ciri khas dari proses pengumpulan datanya (Reenen, 1996, hal. 141-241 (Bab 5, 6, 7)).

Pendekatan metodologis dan kerangka teori yang ia gunakan dalam penelitian ini menawarkan bingkai alternatif-inovatif, untuk menelusuri Minangkabau melalui kehidupan dinamika sosial di Rao-Rao. Ia berhasil menjelaskan secara deskriptif bagaimana Rao-Rao pada tahun 1980 hingga 1990-an. Mulai dari unit sosial terkecil hingga formasi di atas tingkat suku. Berbeda dengan kajian antropologi-etnologi barat tentang Minangkabau sebelumnya, yang cenderung menggeneralisasi antar suku di bawah satu nagari. Deskripsi serupa dengan Reenen yang membagi stratifikasi sosial secara kompleks pernah terdokumentasi pada tahun 1923 oleh M. Joustra. Ia membagi dua keselarasan (suku bodi-caniago dan suku koto-piliang) secara observatif selama di Minangkabau (Joustra, 1923, hal. 99). Tentu, Reenen melangkah lebih jauh dari kerangka pendahulunya terkait pembagian laras (suku-suku) yang ia temukan di Rao-Rao, ia mampu menghasilkan gambaran model stratifikasi sosial nan hierarkis untuk membantu kita mengenal Rao-Rao, yang memberi wawasan lebih untuk pemahaman kita tentang stratifikasi sosial di Minangkabau (Reenen, 1996, hal. 42-47 (Bab 3)).

Reenen menghasilkan gambaran yang lebih utuh tentang bagaimana sistem matrilineal beradaptasi dan bertahan, daripada sekadar mengidentifikasi perubahan struktural sebagaimana dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sebagaimana ditegaskannya, ‘sejarah bukanlah sebuah proses yang linier: proses individualisasi dalam kelompok kerabat dan melemahnya posisi mamak tidak menandai berakhirnya kedua institusi tersebut’ (Reenen, 1996, hal. 250). Model stratifikasi yang Reenen paparkan tidak sekadar menjadi kerangka teoritis, tetapi menjadi kunci untuk memahami dinamika kekuasaan, pola warisan, dan jaringan aliansi perkawinan. Analisisnya tentang bagaimana kategori-kategori ini berinteraksi dalam konteks sosial-ekonomi menggarisbawahi bahwa ketahanan sistem matrilineal terletak pada kemampuannya untuk mengakomodasi ketegangan struktural ini tanpa kehilangan prinsip-prinsip dasarnya.

Samande: Dengan Panas Tak Lekang, Dengan Hujan Tak Lapuk

Buku ini menyuguhkan wawasan optimistis terkait sistem kekerabatan di Minangkabau yang langka di dunia, di mana matrilineal yang dikatakan sebagai sistem kekerabatan diprediksi tereduksi akibat gelombang modernitas. Prediksi itu ditepis, di Rao-Rao sistem ini masih memegang peran penting. Joke van Reenen menemukan kunci untuk meredam penetrasi gelombang modernitas dalam pelukan ibu kepada anak, atau samande yang ia sebut sebagai unit terkecil di Rao-Rao (Reenen, 1996, hal. 256). Ya, bagi saya gagasan ini relevan dalam konteks hari ini (setidaknya bagi saya). Saya pun dididik oleh effort-nya ibu, ketimbang bapak, maupun mamak. Relate-nya saya yang mengenal dunia pertama kali dengan ‘bahasa ibu’.

Kritik Reenen yang berfokus pada perspektif matrifokal merupakan upayanya menyempurnakan kekurangan kajian Joke Schrijvers dan pembimbingnya, Els Postel‑Coster (1977) serta kajian kolonial V. E. Korn (1941). Kedua penelitian tersebut memiliki keterbatasan data terkait informan perempuan, meski sama‑sama membahas topik perempuan di Minangkabau. Keterbatasan itu dijawab Reenen dengan menempatkan perempuan -melalui unit samande– sebagai sumber data utama. Sejak awal, Reenen sudah melihat peluang ini (Reenen, 1996, hal. 6), dan hal tersebut juga didukung oleh optimisme pembimbingnya terhadap keberlanjutan institusi matrilineal (Schrijvers & Postel-Coster, 1977, hal. 82). Sedangkan kajian dengan nuansa kolonial dari Korn membatasi perempuan pada legitimasi hukum dan adat, sehingga otoritas mereka hanya bersifat temporal (Korn, 1941, hal. 306). Kedua kajian ini pada dasarnya hanya berupaya “menarasikan perempuan” tanpa menghadirkan suara langsung mereka.

Samande adalah kerangka yang dimanifestasikan Reenen sebagai kontribusi penting bagi dunia akademis. Kekhasan Reenen terletak pada upayanya menjadikan suara perempuan sebagai data utama, dimulai dari samande sebagai fondasi fundamental. Dari Reenen saya memahami bahwa samande adalah ruang di mana pengetahuan, kasih sayang, dan kedaulatan perempuan hadir tanpa memerlukan legitimasi formal. Ia merupakan bentuk resistansi yang tidak konfrontatif, tetapi juga tidak tunduk. Hidup bukan karena pengakuan, melainkan melalui praktik harian; membesarkan anak, menjaga rumah, dan mewariskan nilai.

Muluik Masin Kucindan Paik

Mak Rahmah: After my grandmother died it was her younger sister who decided on everything, and this is how it went on: whoever was the oldest woman in the house, she was the one who was most influential; as we say: her mouth was the saltiest (Reenen, 1996, hal. 142).

Ungkapan tersebut menggambarkan bagaimana -menurut informan Reenen- perempuan yang tertua (senior) memegang otoritas rumah gadang yang menopang empat generasi. Mak Rahmah memiliki nenek yang sebelumnya memegang otoritas dan meninggal dunia, yang kemudian digantikan oleh adik dari nenek. Estafet otoritas ini bekerja secara horizontal-vertikal, di mana otoritas ‘menghabisi’ satu generasi sebelum dialihkan ke generasi setelahnya. Konteks ‘muluik masin’ pada ungkapan Mak Rahmah perlu digali secara akademis, di mana Reenen kemudian menguraikan secara mendalam melalui esainya The Salty Mouth of a Senior Woman: Gender and the House in Minangkabau (2000).

Saya berupaya mengambil refleksi dari ungkapan tersebut, yaitu bahwa perempuan memiliki otoritas dalam mengelola masalah domestik dan properti secara komunal di Minangkabau. Setiap perempuan mendapatkan peran, cepat atau lambat, di mana semakin bertambah usia, semakin besar pula kecemasan untuk menanti gilirannya. Mengingat tanggung jawab mereka dalam manajerial properti dan memelihara rumah gadang beserta segala ‘piranti’ yang ada. Tanggung jawab ini akan lebih berat ketika laki-laki merantau, dengan kealpaaan mereka di lingkungan matrilokal untuk ikut dalam pembagian kekuasaan, sebagai mamak, mereka tidak dapat mengoptimalkan peran tersebut. Walaupun dengan dinamika demikian, Reenen memverifikasi melalui temuannya, otoritas perempuan di rumah gadang tetap diakui dan dihormati dalam mengambil keputusan, matrilineal tidak mengalami disintegrasi sebagai prediksi antropolog kebanyakan. Minangkabau women hold strong trump cards (Reenen, 1996, hal. 257–258).

Saya memahami mengapa Renen – dengan pendekatan matrifokal, begitu penting melihat hubungan sesama perempuan di rumah gadang. Kenyataan pahit yang kita terima adalah konflik ekonomi-psikologis (saku dan rasa) di Rao-Rao di masa itu, juga meluas sekarang ini di Minangkabau. Upaya preventif di Rao-Rao dalam masalah ini adalah dengan merekayasa properti (harta pusako) menggunakan sistem bagele. Sistem ini alternatif dari –alih-alih bersama sebagai satu kaum, lebih baik mengelola sawah atau ladang oleh satu rumah gadang selama setahun. Kemudian bergantian (berotasi) dengan rumah gadang lain dari satu kaum yang sama (Reenen, 1996, hal. 151-156 (Bab 3)). Contoh, dengan banyaknya sawah dan ladang di berbagai tempat, satu rumah gadang hanya menempati satu/beberapa tempat selama setahun, seperti tahun ini adalah sawah dan tahun depan adalah ladang, itu selalu berotasi.

Dalam rumah gadang yang sama pun juga terjadi perseteruan, Reenen mengungkapkan hal ini dengan konflik psikologis, seperti keponakan yang berebut perhatian mamak, membandingkan suami satu sama lain, kecemburuan sesama saudari, pembatasan ruang rumah gadang –termasuk keberadaan lebih dari satu dapur secara imajiner maupun fisik, hingga keluarnya perempuan dari rumah gadang akibat konflik (Reenen, 1996, hal. 147-204 (Bab 5, 6, 7)). Lagi-lagi yang dituakan dalam rumah gadang (perempuan senior) adalah kunci untuk meredam semua konflik itu. Ia berperan sebagai mediator dalam rumah gadang, walau dengan ‘muluik masin’-nya (Reenen, 1996, hal. 141).

Secara keseluruhan, kontribusi Reenen dapat diartikulasikan dalam struktur argumentasi yang sistematis: dari dimensi metodologis yang mengutamakan suara perempuan, analisis mendalam tentang institusi samande sebagai unit fundamental, eksplorasi dinamika kekuasaan dalam rumah gadang, hingga implikasi temuan terhadap teori perubahan sosial. Kontekstualisasi historis temuan Reenen menunjukkan bahwa meskipun terjadi transformasi signifikan dalam beberapa dekade, seperti berkurangnya kekuasaan niniak mamak, pergeseran residen dari rumah gadang ke rumah keluarga inti akibat konflik psikologis, dan terdapatnya masalah baru pasca perkawinan, sistem matrilineal tidak mengalami disintegrasi. Dengan bukti konkret bahwa meskipun terjadi individualisasi tidak ada tanda-tanda di Rao-Rao runtuhnya asas komunalisme (Reenen, 1996, hal. 249).

Posisi perempuan sebagai penjaga kontinuitas inilah, baik sebagai ibu dalam samande, saudara perempuan dalam hubungan kekerabatan, maupun perempuan senior dalam rumah gadang tetap bertahan. Seperti Attacus Atlas yang selalu mengembangkan sayapnya (walaupun dalam keadaan hinggap dan berpindah-pindah), matrikin (orang-orang matrilineal) didokumentasikan oleh Reenen sebagai sosok-sosok dalam sistem kekerabatan yang adaptif dengan dinamika sosial (Reenen, 1996, hal. 125). Rao-Rao menjadi arena sosial yang memenuhi ekspektasi kita terhadap bagaimana cara menjelaskan sistem matrilineal kepada khalayak umum di luar Minangkabau, kita dapat membicarakan perempuan sebagai aktor aktif, bukan sekadar komponen inferior sebagaimana yang digamangkan dalam mengkaji perempuan yang cenderung menjadi objek kebudayaan secara luas.

Ilham Arrasulian, 12 April 2025, Yogyakarta.

Baca juga:

Joustra, M. (1923). Minangkabau Overzicht van Land, Geschiedenis en Volk. Martinus Nijhoff.

Kato, T. (1998). Central Pillars of the House. Sisters, Wives, and Mothers in a Rural Community in Minangkabau, West Sumatra. By Joke Van Reenen. Leiden: Research School CNWS, 1996. Publications Vol. 45. Pp. xiv, 284. Appendices, Maps, References, Index. Journal of Southeast Asian Studies, 29(2), 433–435. https://doi.org/10.1017/S0022463400007724

Korn, V. E. (1941). De Vrouwelijke Mama’ in de Minangkabausche Familie. Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, 100(1), 301–338. https://doi.org/10.1163/22134379-90001275

Rahmawati, Akmal, A., & Awerman. (2018). Limpapeh pada Baju Kuruang Basiba. Gorga : Jurnal Seni Rupa, 7(2), 108–113. https://doi.org/10.24114/gr.v7i2.10946

Reenen, J. van. (1996). Central Pillars of the House: Sisters, Wives, and Mothers in a Rural Community in Minangkabau. Research School CNWS, Leiden University.

Schrijvers, J., & Postel-Coster, E. (1977). Minangkabau Women: Change in a Matrilineal Society. Archipel, 13(1), 79–103. https://doi.org/10.3406/arch.1977.1328