Artikel ini adalah transkrip percakapan Arief Yudi (Jatiwangi Art Factory) yang dicatat oleh Biki Wabihamdika pada “Diskusi Terpumpun Pengembangan Platform Daur Subur sebagai Strategi Penguatan Ekosistem Kebudayaan Pertanian”. Diskusi ini diselenggarakan di Aula Balitro, Laiang, Solok, dihadiri oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Solok, Dinas Pariwisata Kota Solok, Dinas Pertanian Kota Solok, Komunitas Gubuak Kopi dan jaringan Daur Subur. Catatan ini melewati proses editorial Komunitas Gubuak Kopi dan disesuaikan untuk kenyamanan pembaca.

–

Saya Arif Yudi, saya lahir di Jatiwangi. Saya [yang sebelumnya di Bandung] kembali lagi ke Jatiwangi pada tahun 2000. Pada tahun tersebut, terdapat satu arus pikiran yang sedang berkembang, yaitu ruang publik. Makanya kemudian banyak bermunculan alternative space dan public space. Ada bermacam inisiatif yang dibuat oleh seniman atau kelompok. Ada satu yang menggelisahkan, waktu itu di akhir tahun 90an, bagaimana gelisahnya seniman untuk mencoba berkomunikasi langsung dengan publik. Jadi, rata-rata seniman keluar dari ruang galeri dan ruang pertunjukan. Bagaimana kesenian itu bisa menyentuh langsung dengan publiknya tanpa ada pembatas, seperti ruang galeri atau museum.

Nah, kemudian saya coba memulai berpikir lagi, kira-kira kalau memang kesenian keluar dari ruang-ruang tersebut, tujuan akhirnya apa? Sepenghematan saya, ternyata ini adalah tentang bagaimana seni itu bisa masuk ke sela-sela kehidupan sehari hari. Ide ini yang kemudian diuji-cobakan di Jatiwangi Art Factory (JAF), di kampung halaman saya. Ketika seni mulai keluar dari arena seninya, kemudian menguatkan fungsi dari seni itu sendiri, dia tidak lagi bertumpu pada produk artistik semata.

Ada kalimat juga yang berkembang saat itu “apapun bisa jadi seni, siapapun bisa menjadi seniman” ini kalimat yang berkembang dari Eropa, kemudian lambat laun merembes – katakanlah ke Bandung, dari situ saya menangkap, selain bahwa seni menguatkan lagi fungsinya ini juga sekaligus mengajak siapapun untuk terlibat dalam imajinasi karya seni berdasarkan kemungkinan yang ada saat itu. Hasilnya adalah kecanggihan dalam mengartikulasikan – baik pengalaman personal atau pengalaman lingkungan, dalam kerja artistik.

Jadi saya kira dari 20 tahun kami uji coba, kami cukup bisa menyebarkan pengalaman tadi. Bagaimana mengartikulasikan sesuatu dari personal, atau dari wilayahnya, atau dari lingkungannya. Tidak terkecuali teman-teman yang punya hobi seni atau bersekolah seni, jadi siapapun teman-teman di Jatiwangi, kita coba usahakan mengartikulasikannya dengan seni. Dengan begitu, kemampuan berkomunikasinya itu menjadi naik terus kualitasnya. Dari warga yang kita coba ajak terlibat, lambat laun, kemudian menjadikan komunikasi ini mulai cukup terlatih, menembus sekat-sekat status sosial atau sekat disiplin ilmu, hingga akhirnya “warga biasa” yang kemudian berkesenian bersama kami.

Komunikasi (dengan medium seni-budaya) ini terus terusan diperlebar, dipertanyakan, dan seterusnya. Lambat laun, itu menciptakan ikatan soal identitas, soal siapa kita, seperti apa karakter mental kita. Seperti apa imajinasi bersamanya, seperti apa harapan dan kegelisahan, yang mungkin ini agak susah ditangkap oleh FGD yang dilakukan oleh pemerintah. Susah dalam hal ini, terutama karena cara menyusun atau cara menangkap “panennya” juga cukup berbeda. Panen yang kita maksud adalah cara memanen hasil pertemuan, itu berbeda. Bukan berbeda secara niat, tetapi berbeda secara keterbukaannya. Biasanya, ketika kita berkumpul akan lebih banyak pengalaman inderawi, pengalaman emosional, dan komunikasi personalnya itu jauh lebih rileks.

Kita punya sepenghidupan bersama, teman-teman yang punya inisiatif mengerjakan sesuatu ataupun dari dinas. Dinas juga sedang mengusahakan sesuatu, atau dari kalangan bisnis juga sedang mengusahakan sesuatu, dan selama ini barangkali merasa tidak satu sepehidupan, yang akhirnya komunikasi satu sama lain seperti terputus. Dari kesadaran itu, maka yang kita upayakan adalah menghubungkan inisiatif-inisiatif ini hingga jadi sepenghidupan, dan ini tentu kerja yang berat jika dikerjakan sekaligus.

“Mengolah apapun yang kita punya” itu juga susah sekali. Pertama kita (seolah/satir) terhambat oleh rasa syukur bahwa kita cukup bisa melihat, mendengar, meraba, merasakan dan seterusnya, tetapi mengolah apapun yang kita punya itu (seakan) selalu terpaksa, dibanding-bandingkan terlebih dahulu dengan orang punya, negara maju punya, dan cara pandang cara berpikir orang-orang di luar sana. Yang kita (komunitas/kolektif) kerjakan adalah sesuatu hasil dari pengalaman/eksperimentasi yang begitu luar biasa, karena uji cobanya keras sekali, walaupun belum tentu bahwa kita mencapai satu solusi tertentu, tetapi eksperimentasi pengetahuan dan pengalaman dari inisiatif kolektif seringkali dianggap bukan satu lembaga riset, padahal ini saya kira memproduksi pengetahuan bersama itu seperti lembaga riset yang Independen atau istilahnya sukarelawan. Hasil pengetahuan bersama ini, yang dilakukan secara terus-terusan oleh teman-teman yang punya inisiatif, baik kolektif atau kumpulan warga yang lain, ongkosnya lebih murah.

Kemudian “Berdaya bersama”. Kapan sih sebenarnya kita memimpin? kapan bekerja sama secara setara? makanya ini hanya bisa dilakukan oleh para kolektif, yang secara struktur ia berangkat dari rasa kesukarelawanan. Berangkat dari kecintaannya pada wilayahnya yang kemudian menjaga bagaimana martabat wilayahnya itu terus-terusan dijaga.

Lalu “Sepenolehan kepala”. Di Jatiwangi, semuanya genteng!. Pada awalnya kami melihat ini bukan produk budaya, tapi ini produk ekonomi enggak ada hubungannya dengan budaya, dianggap kotor, dianggap tidak punya tata ruang karena memang para pekerjanya mungkin SD juga nggak tamat. Kemudian kita coba gali lagi dan mencoba menarasikan dengan cara yang lain. Misalnya, bahwa orang orang yang bekerja di pabrik genteng ini adalah orang orang yang telah membangun kota-kota besar di Indonesia terutama di Jawa. Kota-kota itu tidak akan ada kalau tidak ada orang-orang yang mengerjakan genteng yang dianggap buruk itu, karena gentengnya dari Jatiwangi.

Pancingan-pancingan dialognya semacam itu, hingga mulai melihat nuansa lain dari yang dikerjakan sehari-hari dari para pekerja genteng ini. Selain itu, ditambah dengan bagaimana teman-teman seniman dari luar Jatiwangi datang mengeksplorasi keseharian kami. Karena seniman dari luar itu ikut bekerjasama di pabrik genteng, sebuah pengalaman yang sangat penting bagi seniman yang dianggap tidak penting oleh para pekerja, yang kemudian menjadi membangkitkan kekebalan tertentu bagi upaya ini.

Kita mencoba terus menikmati proses ini, menikmati apa yang kita punya, karena di Jatiwangi cuma punya genteng ini selebihnya nggak ada. Kita nggak punya gunung. Secara visual kita bisa tangkap nuansa lain dari rasa berantakan itu. Lalu kita menafsirkan, memberi nilai, memberi martabat dengan membuat musik, kampanye, membuat ritual-ritual baru karena kita juga nggak punya ritual yang kuat. Kita punya Forum27an, setiap tanggal 27, dan sudah berlangsung selama delapan belas tahun. Berarti tahun ini ke 19. Setiap bulan kita bertemu membicarakan sekenanya, kadang enggak punya narasumber tetapi itu terus diikat sebagai satu kumpulan untuk membawa imajinasi bersama. Hingga kemudian, dari sini kita sampai mengerucut.

Sebenarnya, bagaimana organisasi JAF ini pengen banget ada diorganisasi yang organik dan mandiri. Kepada pemerintah kita bilang “ijinkan kami tetap di sini, bagaimana menjaga kami tetap mandiri, dan punya kekebalan sendiri untuk tidak lagi dibodohi, sebagai hal-hal yang sifatnya kadang-kadang memaksa kita untuk berganti baju”. Karena kita seringkali diminta lebih cepat mendapatkan solusi dari pekerjaan kami untuk menaikkan income per-kapita dan seterusnya. Karena tugas kami adalah eksplorasi, bukan fabrikasi. Nah ini, kita seringkali dipaksa. Maka dari itu kami pengen banget ini tetap dijagain untuk tetap ber-keleluasaan, berspekulasi tinggi, hingga apa yang tidak bisa dilakukan oleh kerja-kerja struktural atau kerja-kerja yang formal itu, bisa ditempuh oleh kerja oleh macam kami ini.

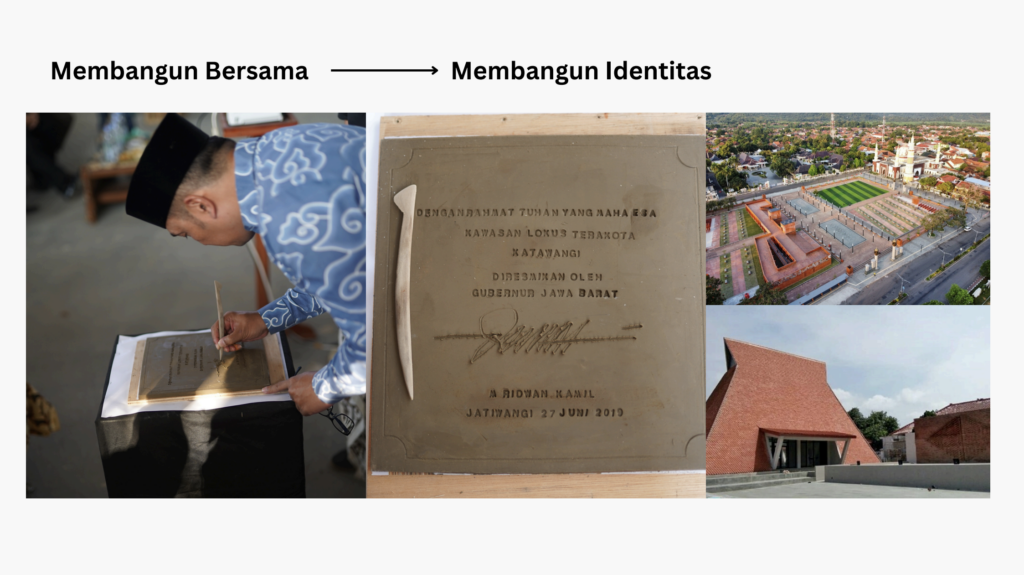

Kemudian “imajinasi bersama”. Kita bisa membentuk wacana yang kemudian kami sebut “Majalengka sebagai Kota Terracotta”. Ini [di layar] adalah dokumentasi satu plakat atau satu prasasti dari Gubernur Jawa Barat. Sebenarnya ini karyanya Gubernur Jawa Barat, karena waktu itu kita bikin Trienale Terracota dan salah satu senimannya adalah Gubernur sendiri. Karena beliau tidak punya waktu dia tidak bisa berkarya kemudian kami bilang, bapak bisa datang, karya anda sudah sudah siap, bapak tinggal datang aja, ketika datang ya disuruh menandatangani ini. Karena dia (gubernur) yang menandatangani karyanya ini, jadinya plakat tersebut mengandung kekuatan, seolah kekuatan hukum, karena ini menjadi bagian dari agenda “kawasan lokus terracotta”, walaupun ini karya sebenarnya bukan sepenuhnya “benar”, seperti layaknya meresmikan sesuatu, tapi karena ini gubernur maka kemudian ini mengandung rasa kebijakan atau regulasi tertentu atau keputusan gubernur. Hal ini yang kemudian ditangkap oleh Bupati ini seperti tugas bahwa Majalengka harus jadi “Kota Terracota” dan kemudian dikerjakan oleh Bupati. Semua bangunan itu, harus paling tidak 30% tampak terracotta. Jadi semua perumahan, pabrik baru, itu kalau tidak pakai terracotta dia tidak dapat izin.

Setelah diputuskan oleh Bupati Majalengka sebagai Kota Terracotta, kerjanya jadi agak lebih mudah dengan perindustrian dan perdagangan lebih jelas. Kota yang baik itu memang dibangun dari sumber daya alamnya sendiri, hingga meringankan ongkos dan energi. Biasanya ini lebih ekologis karena ongkos transportasi jadi tidak membebani energi yang begitu besar dan seterusnya. Kemudian dari Dinas Lingkungan Hidup, bikin “hutan” untuk menguatkan Kota Terakota. Lalu, muncullah “New Rural Agenda” yang melahirkan “Lumbung Land” pada agenda Documenta 15 (Kassel, 2023). Dari Documenta sampai saat ini, kami masih terhubung membicarakan persoalan tanah baik secara produk, gagasan, bahan atau secara lahan, ini terus dibicarakan di Lumbung Land. Sebanyak 12 negara terlibat untuk terus-terusan membicarakan ini.

Kemudian Musrenbang Kebudayaan pada Pekan Kebudayaan Nasional 2023 di Bappenas. Sebuah agenda, dalam upaya memasukkan agenda kami dalam rencana pembangunan nasional. Pada saat Musrenbang ini kami juga bersama Komunitas Gubuak Kopi, di Kantor Bappenas, di Jakarta, hingga menghasilkan rumusan bahwa bagaimana membuat 10 kawasan Pemajuan Kebudayaan, seperti bagaimana 10 kawasan prioritas. Jadi ini adalah keputusan bersama dengan Komunitas Gubuak Kopi juga. Menghasilkan program, katakanlah 10 kawasan Pemajuan Kebudayaan, tapi ini masih kena efisiensi dan masih belum cukup rapi. Kami juga membuat konferensi di tahun kemarin, di Majalengka, kita sedang meminta Bupati untuk punya dana abadi kabupaten. Menarik sebenarnya, hal ini juga senafas dengan Komunitas Gubuak Kopi. Jadi kalau ditanya Komunitas Gubuak Kopi ngapain sih bikin terus-terusan program? jawabannya sama: sedang membuat banyak pertanyaan, membuat banyak solusi, kadang-kadang solusinya ada, kadang-kadang longgar, tetapi tetap terus-terusan melakukannya, dan mempertahankan kewilayahannya.

Nah, ini yang saya lihat cukup menggembirakan, Jadi nggak perlu terlalu banyak uang keluar untuk konsultan-konsultan, karena teman-teman Komunitas Gubuak Kopi dan teman-teman komunitas yang lain sudah mengandaikan atau membayangkan bagaimana padi, pertanian, dan perdagangan itu disimulasikan terus-menerus. Program Daur Subur sudah diundang kemana-mana saya kira, itu jadi seperti diplomasi tersendiri dari Solok yang tidak perlu dibayar oleh pemerintah daerahnya sendiri. Karena biasanya Komunitas Gubuak Kopi paling juga meminta bantuan untuk dari Solok ke airport, selebihnya diundang oleh Jakarta oleh mana-mana, dari sana pasti kemungkinan uangnya. Tapi bukan soal uang saya kira, tapi soal bagaimana “bagi bola” dimainkan. Ada inisiatif dari kolektif yang bisa menjadi bahan riset Bappeda, bisa menjadi bahan pertanyaan awal tentang pembangunan kedepan dari yang dieksplorasi teman-teman kolektif yang ada di Solok dan sekitarnya.

Bagaimana agenda itu bisa terus terikat dan terus berjalan? apa saja strategi strategi yang bisa kita lakukan dan cukup ampuh sejauh ini?

Teman-teman disini hampir 24 jam merasakan dan bertanya terus tentang kewilayahannya. Kegelisahannya itu hampir seumur hidup, memikirkan bagaimana ia membela wilayahnya. Hingga mungkin itu energinya terasa ke teman-teman di dinas-dinas, politisi, bisnisman, hingga mulai Lebih percaya. Kalau kita menyambungkan pengusaha, penguasa, terus dari media orang-orang akan lebih percaya ketimbang himpunan pengusaha muda untuk ngumpulin stakeholder, itu agak susah karena mungkin ketulusannya yang membedakan, dan penekananya adalah bahwa ini agenda bersama, bukan agenda sektoral. Ini yang mungkin saran saya buat buat bapak Bappedanya bagaimana melatih lagi warga untuk ikutan merencanakan kotanya. Kalau di tempat kami Bappedanya dari awal, sebelum melakukan musrenbang, ngobrol ngalor-ngidul dulu bersama komunitas sampai jam 2 malam, sambil ngopi, makan, membahas hal yang iseng banget hingga bahasa-bahasa yang sistematik, skematik dan seterusnya. Karena tantangan pertama itu adalah bahwa kita punya bahasa masing-masing. Cara berkomunikasi yang berbeda-beda, cara berbahasa yang berbeda-beda, hingga perlu kesabaran untuk saling memasuki cara berkomunikasi masing-masing, dan kesabaran sangat diperlukan.

Saya kira aktor-aktor ini sebenarnya perlu disyukuri. Aktor-aktor intelektual publik semacam teman-teman yang sekarang berkumpul ini, aset yang pertama harus dipegang. Teman teman dari Inisiatif dan kolektif juga harus berlatih, dan menyiapkan diri membuka kemungkinan Komunikasi. Hambatan komunikasi juga cukup lebar, karena seringkali beberapa komunitas di sini juga langsung marah-marah, padahal sebenarnya juga tidak begitu-begitu amat. Tapi yang paling utama, bagaimana kita sepakat, kita sedang berinvestasi pada masa depan, dan masa depan itu hanya ada kalau kita menang, dan paham betul “sepenolehan mata” kita, karena “sepenolehan mata” biasanya itu jauh lebih otentik. Tinggal bagaimana menarasikan itu semua, agar bisa sampai pada hasil yang lebih besar. Kalau saya melihat, sebenarnya ada pola bahasa, pola komunikasi yang berbeda, yang harus saling berlatih, karena saya yakin benar imajinasi ke depan itu gak ada yang bisa membayangkannya secara baik. Baik itu Walikota, baik gubernur, baik siapa pun, saya kira tidak sepenuh penuhnya clear tentang imajinasi ke depan itu. Ini akan clear ketika pertemuan-pertemuan ini tetap berjalan dengan lebih banyak lagi.

Sekarang saya mau menantang, kita ketemu Daur Subur di FAO (Food And Agriculture Organization) di Roma, Italia, nanti, untuk membicarakan bagaimana praktek Solok mengelola padi, sampai kemudian dari “padi” itu jadi ilmu “tata ruang” kotanya. Karena padi ketika dibangun, katakanlah waktu zaman kolonial itu benar-benar diatur. Bagaimana jalur-jalur transportasinya, di mana gudangnya, di mana tempat hang-out-nya, itu berhubungan dengan air dan tata ruang. Nah, obrolan yang begini-begini nggak mungkin ketemu kalau di pertemuan formal, karena biasanya hanya tersedia di teman-teman kolektif kayak gini. Jangan- jangan sebenarnya padi itu berpengaruh pada tata ruang kota? ketika padi ini tidak jadi konsentrasi tata ruang kotanya sendiri, maka ia akan mengalir ke tempat lain. Nanti, kalau sudah jadi seperti itu, akan muncul pertanyaan-pertanyaan teknik, kita cari lagi ahlinya, kita undang, mungkin begitu.

Solok, 25 Februari 2025