Artikel ini adalah transkrip pengantar diskusi Wening Lastri (Pasar Papringan) yang dicatat oleh Biki Wabihamdika pada Diskusi Terpumpun Pengembangan Platform Daur Subur sebagai Strategi Penguatan Ekosistem Kebudayaan Pertanian. Diskusi ini diselenggarakan di Aula Balitro, Laiang, Solok, dihadiri oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Solok, Dinas Pariwisata Kota Solok, Dinas Pertanian Kota Solok, Komunitas Gubuak Kopi dan jaringan Daur Subur. Catatan ini melewati proses editorial Komunitas Gubuak Kopi dan disesuaikan untuk kenyamanan pembaca.

–

Badri: Sedikit tentang mbak Wening Lastri, akrab dengan sapaan Wening. Perempuan kelahiran Temanggung ini menekuni studi antropologi sejak masa perkuliahan di Yogyakarta. Sejak akhir masa kuliah ia terlibat sebagai sukarelawan di beberapa kegiatan dengan isu pendidikan, komunitas, dan lingkungan. Hal ini memantik ketertarikan lebih dalam pada isu sosial pedesaan, pendidikan komunitas, lingkungan dan lokalitas. Saat ini Wening berkegiatan di Spedagi Movement, sebuah lembaga yang bergerak pada isu desa dengan pendekatan kreatif, salah satunya melalui Pasar Papringan. Silahkan Mba Wening.

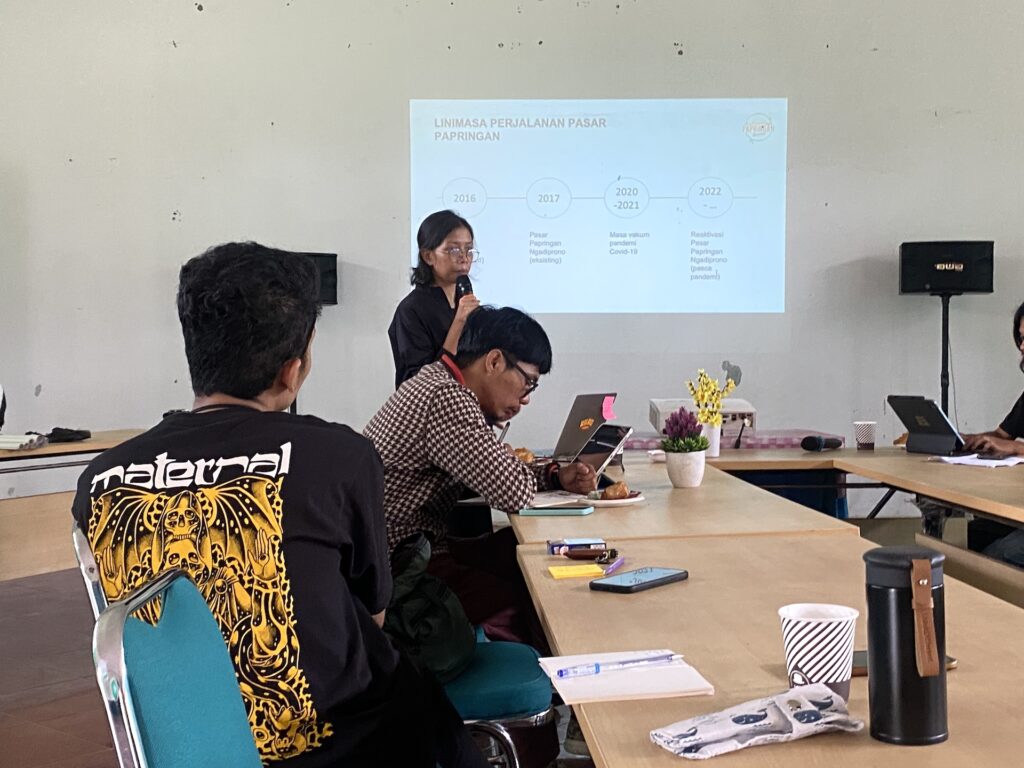

Wening: Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman dari Komunitas Gubuak Kopi, terima kasih untuk undangannya. Saya pertama kali datang ke Solok dan Sumatera Barat juga. Ini pengalaman pertama saya ke sini, terus kemarin sempat menempuh perjalanan yang sangat menarik alias naik bukit – turun bukit dan berkelok kelok. Terus melihat suasana di sekitar Solok dari Kabupaten hingga ke Kota Solok. Pagi ini saya akan cerita sedikit tentang apa itu Pasar Papringan. Secara gagasan ataupun proses pembelajaran yang pernah kami alami, ketika kami bergiat di Pasar Papringan dari tahun 2016, kemudian berlanjut di tahun 2017 hingga saat ini di tahun 2025. Tapi sebagai catatan awal, saya sendiri bergabung di Pasar Papringan secara intens itu di tahun 2021. Sebelumnya saya berkegiatan di Pasar Papringan hanya sebagai sukarelawan, ketika ada kegiatan di sana, tetapi karena ada ajakan dari tempat saya bekerja akhirnya saya terlibat di kegiatan Pasar Papringan hingga saat ini. untuk pagi ini saya akan berikan judunya “Pasar Papringan, Cerita Dari Kebun Bambu Dibalik Pemukiman Desa”.

Jadi kenapa kami mengangkat kebun bambu? Jadi kegiatan kami awalnya dari aktivitas keliling desa. Sepedaan keliling desa. Kemudian, salah satu yang menarik perhatian kami adalah rumpun-rumpun bambu. Jadi karena lokasinya ada di balik pemukiman dan tampak gelap, dan wilayah-wilayah ini biasanya digunakan untuk tempat membuang sampah. Padahal tempat-tempat di sini, ketika kami telusuri lagi, menurut cerita warga, area ini tadinya merupakan satu ruang publik bagi warga desa. Jadi ketika warga desa masih kecil, mereka biasa bermain dan melakukan banyak aktivitas di sana. Tetapi karena ada perubahan fungsi, dan juga perubahan kepemilikan lahan, akhirnya terbengkalai dan digunakan untuk tempat untuk membuang sampah.

Gagasan Pasar Papringan ini sebenarnya dimulai tahun 2016, kami sempat berkegiatan di satu desa, namanya Dusun Kelingan, lokasinya itu sekitar 4 kilometer dari lokasi kami saat ini di Dusun Ngadiprono. Hanya saja waktu di Dusun Kelingan ini kami sangat spontan, jadi kami langsung melakukan pendekatan ke warga, kemudian mengajak warga untuk berkegiatan dengan alasan bagaimana kita memanfaatkan ruang yang ada di desa. Tetapi tidak berlangsung lama, karena ternyata muncul konflik-konflik baru yang kami pun tidak bisa mengatasi dan ketika kami meminta bantuan ke pemerintah desa, mereka juga sedikit mengambil jarak, barangkali karena kami masuk langsung ke warga, tidak melalui komunikasi dengan pemerintahan desa dulu.

Tahun 2017, kami sempat kebingungan juga karena kegiatan ini sudah cukup dikenal. Kemudian juga kami belum mempunyai lokasi yang bisa untuk melanjutkan kegiatan Pasar Papringan. Sampai akhirnya ada salah satu pemuda dari Dusun Ngadiprono, datang bersama komunitasnya melakukan pendekatan (ajakan), bagaimana kalau kegiatan serupa itu dilakukan di dusun mereka, karena mereka juga punya kebun bambu yang cukup luas. Kemudian waktu itu juga ada komunitas yang bergerak di kegiatan lingkungan melalui kegiatan susur sungai, Komunitas Mata Air. Pada proses ini, kami banyak melakukan dialog dengan warga, kemudian juga dengan para komunitas, termasuk juga menyambung komunikasi dengan pemerintah khususnya di pemerintah kecamatan dan pemerintah desa.

Kenapa kami melakukan komunikasi? paling tidak dari sisi pemerintahan itu punya gambaran, sebenarnya di desa mereka itu akan dilakukan kegiatan seperti apa, walaupun kami sempat menerima respon yang sangat skeptis. Kenapa skeptis? Karena ada persepsi bahwa orang desa itu tidak mungkin main ke desa lagi. Orang desa akan main ke kota, mereka akan main ke mall dan kami diragukan juga. Memangnya ada yang mau datang ke pasar lokasinya di sudut dusun? jauh dari mana mana. Kami tetap melakukan pendekatan ke warga dan juga mulai melakukan pemetaan sosial, kemudian juga ada tim yang tinggal selama 3 bulan di sana untuk mempelajari bagaimana kondisi, sistem kekerabatannya seperti apa, kemudian mata pencahariannya apa, lalu kehidupan ekonominya seperti apa. Dari proses pemetaan itu ditemukan bahwa ada potensi di pertanian.

Hampir sekitar 70% penduduk di Nagibrono itu punya profesi sebagai petani, baik yang memiliki lahan sendiri, maupun dia yang menggarap di lahan orang lain. Meskipun ada yang tidak berprofesi sebagai petani, mereka sebenarnya punya tanah, karena tidak bisa dikelola sendiri akhirnya dikelola dalam bentuk kebun dan digarap oleh orang yang mereka percaya, dan jadilah salah satunya kebun kopi. Ada juga kebun-kebun yang ditanami tanaman keras, termasuk kebun bambu itu sendiri. Bambu sendiri itu bercerita tentang perubahan, bagaimana orang desa itu mengelola tanahnya. Ceritanya begini, misalnya, Nenek saya punya anak lima, terus Nenek saya mewariskan pada kelima anaknya, 2 diantaranya masih bisa mengolah lahan, nah, 3 diantaranya ini tidak bisa mengolah lahan. Biasanya ketika di desa-desa di sekitar Temanggung, ketika mereka tidak bisa mengolah lahannya sendiri dari tanah warisan itu, maka ditanami tanaman-tanaman keras, seperti bambu contohnya. Itu yang kami gunakan untuk beraktivitas bersama warga.

Dari tahun 2016 sampai 2017 ini ada banyak proses. 2016 kami mulai menata dan sebagian yang dibersihkan. Bentuk rumputnya sebenarnya tidak kami ubah, jadi kami hanya menggunakan kontur yang sudah ada di situ, karena karakter bambu kita itu kan rumpun, bukan yang berderet. Jadi, itu ada ruang ruang kosong di bawahnya dan bambu-bambu ini kami beri pagar. Itu juga dari gagasan warga desa, tentang bagaimana membuat pagar yang memungkinkan untuk menampung daun bambu. Pasar Papringan yang semula becek kemudian kami tata dengan memasang batu-batu, dengan teknik lokal namanya terasak batu. Kenapa kami menggunakan teknik teknik Terasak batu ini? yang pertama untuk menutupi becek dan lumpur, tapi juga masih memungkinkan air untuk masuk ke dalam tanah. Jadi, masih memungkinkan ada proses daur alam di situ. Dari sini, kami juga menggali pengetahuan-pengetahuan lokal juga kaitannya dengan arsitektur, pangan, kerajinan dan kearifan lokal desa.

Saat ini, kondisi Pasar Papringan –yang tadinya tidak berarti apapun, dalam artian bahwa lokasi ini tidak nyaman untuk digunakan beraktivitas sosial, tetapi, ketika ditata dengan cara yang kita coba gali dari perspektif lokal tadi menjadi lebih baik. Kita juga memberikan kesempatan pada warga untuk terlibat dari proses awal, karena kalau kita libatkan di tengah, akan ada kemungkinan untuk friksi antara warga. Friksi yang paling memungkinkan terjadi itu adalah merasa bahwa kegiatan ini bukan milik warga. Kemungkinan warga akan mengambil jarak. Jadi mereka hanya mungkin terlibat ketika jualan saja, tetapi tidak ikut ketika merawat. Padahal, gagasan Pasar Papringan itu kan tidak serta merta untuk membuat pasar wisata di bawah kebun bambu saja, tetapi lebih ke bagaimana kita merujuk isu-isu desa soal lingkungan, kemudian juga kekayaan desa yang tidak terurai, karena sumber daya manusianya yang kurang. Anak-anak mudanya juga mulai pergi, mungkin terjadi juga di sini (Solok). Karena orang tua di desa, merasa dia tidak ingin anak-anaknya merasakan “penderitaan” yang sama dengan dirinya. Jadi, mereka berharap anaknya kerja di kantoran atau paling tidak kerja di luar kota, dan tidak merasakan kembali beratnya menjadi seorang petani. Padahal petani pertanian itu kan juga jadi sumbu kehidupan di desa.

Melalui kegiatan Pasar Papringan ini, sebenarnya kami hanya melakukan “taktik”. Memancing untuk kemudian orang tergerak atau melirik kembali desa, melirik kembali bahwa desa itu tidak serta merta soal pemandangan yang indah saja, tetapi di balik keindahannya itu ada cerita-cerita yang mungkin tidak bisa dipecahkan sendiri oleh orang desa. Orang desa juga perlu bantuan dari luar, dalam hal ini adalah pengetahuan dan juga untuk membangkitkan solidaritas. Karena, kadang ketika orang desa itu bergerak sendiri, mereka tidak sepenuhnya yakin, apakah yang mereka lakukan ini berarti untuk mereka. Maka dari itu, kami sebagai fasilitator ini tugasnya sebagai support moral saja, kalau saat ini.

Tapi kalau waktu awal dulu, ya, kami melakukan proses-proses yang sangat intens di warga. Berinteraksi dengan warga, membangun kebersamaan, kemudian juga melakukan kegiatan-kegiatan di luar gelaran pasar, mengaktifkan ruang yang ada di sini. Tapi kalau untuk fase sekarang, karena warga sudah cukup paham dan cukup tumbuh rasa memiliki terkait Pasar Papringan, kami cukup sebagai pendamping dan fasilitator, menjadi support moral kemudian juga sebagai teman saja. Jadi, kami tidak terlalu terjun ke lapangan untuk saat ini, walaupun pada kenyataannya memang banyak sekali, yang tetap memerlukan bantuan secara teknis.

Jika disimpulkan, Pasar Papringan ini bisa dikatakan sebagai satu panti kreatif. Panti kreatif itu, bahwa kita ingin merujuk satu masalah tetapi tidak langsung dengan pelarangan, atau bahkan mungkin dengan peredaran aturan, tetapi, dalam konteks Pasar Papringan, misalnya, kami juga membawa isu-isu tentang kesadaran lingkungan di desa. Ketika kami hanya membuat aturan tidak boleh buang sampah di kebun bambu, itu mungkin 12 kali masih lengah. Di Pasar Papringan, hal-hal yang sifatnya larangan atau peraturan, ketika tidak disepakati oleh internal di tim, kami pun akan susah untuk melakukannya. Karena mereka merasa bukan kesepakatan yang kami jalankan bersama, yang bukan kami setujui bersama, tapi orang lain yang bikin aturan. Jadi ketika orang lain yang bikin aturan, ya, ngapain harus kita ikuti?

Terus, dalam hal ini juga kami menggali material lokal yang ada. Jadi kenapa yang disajikan itu makanan dan syaratnya adalah makanan tradisional? baik yang biasa dikonsumsi sehari hari maupun juga dikonsumsi pada saat acara-acara tertentu. Contohnya ketika ada namanya sogono. Sogono itu disajikan ketika mau panen biasanya, mau panen padi. Ada juga menu yang memang hanya ada di Dusun Ngadiprono itu, ada namanya dawet anget hanya ada satu keluarga yang membuat menu tersebut.

Ketika kita bicara makanan, kita juga berbicara soal pertanian di satu daerah. Di lokasi kami, banyak yang bertanam padi, singkong, dan talas. Ketika ketiga komoditas ini dijual hanya dalam bentuk mentah, harganya sangat murah, dan ketika diambil oleh tengkulak, orang yang menanam tidak mendapatkan hasil yang sepadan dengan usahanya. Tetapi, ketika diolah menjadi olahan baru, misal, jadi makanan atau tepung, di situ akan ada penambahan nilai. Terus, satu hal yang paling penting, yakni partisipasi komunitas. Jadi, kenapa komunitas itu perlu di ajak, baik komunitas dengan interest tertentu atau ketertarikan tertentu maupun komunitas warga, itu adalah untuk membentuk rasa memiliki, rasa untuk merawat dan berbagi cara pandang.

Warga dulunya merasa kurang percaya diri menyebutkan bahwa “saya berasal dari dusun ini”. Nah, ketika adanya Pasar Papringan warga menjadi lebih percaya diri untuk menerangkan bahwa saya dari Dusun Ngadiprono. Kepercayaan diri warga meningkat, dan dengan percaya diri menceritakan bahwa saya terlibat sebagai ini, sebagai itu, dan seterusnya. Seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa proses di Pasar Papringan ini sangat kolaboratif. Kolaborasinya terdiri dari unsur warga, kemudian juga dari komunitas termasuk dari sukarelawan dengan berbagai macam latar belakang. Selain itu partisipasi dari komunitas adalah keberlanjutan. Jadi, keberlanjutan itu berarti bahwa kegiatan ini berlangsung dalam jangka yang panjang, tetapi, kita tidak seperti lari sprint. Kegiatan seperti Pasar Papringan ini adalah lari maraton, karena tidak bisa kita langsung dengan capaian-capaian tertentu. Apalagi ketika kita berbicara dengan warga desa yang mungkin tidak biasa menggunakan bahasa-bahasa seperti, “capaian tahap pertama”, “capaian tahap kedua”, “tahap ketiga” dan seterusnya. Memang terkesan lambat, karena tidak begitu nampak dampak sekarang atau susah untuk diukur dari sudut pandang lazim. Tetapi, ketika yang menjadi fokus adalah bagaimana warga desa bisa terlibat lebih aktif, berarti ada bahasa-bahasa yang perlu kita sederhanakan, untuk menuju gagasan besar di Pasar Papringan.

Gagasan tentang desa yang berdaya, kemudian juga komunitas yang berdaya itu seperti apa? itu yang saat ini menjadi PR kami sebenarnya. Di antara upaya kami dalam makanan yang sehat, kami mulai dari pewarna makanan, yang awalnya memakai pewarna sintetis, kami coba ngulik, kira-kira apa yang bisa dipakai untuk pewarna alami. Contohnya, ini merah atau ungu itu biasanya dari kulit buah naga, yang diblender sarinya, diambil dan digunakan untuk pewarna. Warna kuning itu berarti memakai kunyit, warna hijau kami menggunakan daun suci, coklat itu pakai gula aren, kalau ketemu yang hitam itu berarti antara ketan hitam atau sekam. Jadi, kuliner di Pasar Papringan ini, kami jadikan momen untuk mempelajari seperti apa pengetahuan-pengetahuan orang dulu atau nenek kita terkait makanan. Lalu, bagaimana di satu desa juga bisa mandiri di hal pangan. Walaupun, memang ada beberapa hal yang harus kami datangkan dari dusun lain, contohnya, di dusun kami belum bisa bikin gula aren, jadi, warga ketika butuh gula aren, ada yang ke pasar atau ada juga yang langsung beli ke produsen di suatu desa, yang memang produsen gula aren. Termasuk minyak. Minyak ini juga kami masih ambil dari pasar. Garam kami juga masih dari pasar. Kalau gandum, kami tidak menggunakan gandum, kami ganti dengan tepung mocaf, olahan singkong. Menu-menu di Pasar Papringan ini juga juga mengedepankan isu lingkungan, kemasan yang digunakan kami coba meminimalkan pemakain plastik plastic. Walaupun ada beberapa yang masih menggunakan, misal, ada kopi bubuk itu perlu kami pertimbangkan seperti aroma, rasa, juga tekstur yang harus kami jaga, sementara kami mencari alternatif lain. Untuk kemasan makanan, dominan memakai pelepah pisang dan daun-daunnan.

Pada saat covid 19 pasar ini vakum. Pada tahun 2022 kami coba mengaktivasi kembali, mencoba menemukan ritme baru pasca covid. Kami coba riset kembali, dibantu oleh warga yang sudah memahami nilai-nilai pasar terlebih dahulu. Akhirnya banyak belajar dan menggali lagi dari warga seperti apa situasinya sekarang. Ada hal-hal yang mungkin tidak relevan dan perlu untuk dikaji ulang. Nah, mengajak mengkaji ulang ini juga satu tantangan sebenarnya, karena ketika ada aturan itu dianggap satu aturan main, walaupun itu dibentuk sebagai aturan main bersama, itu juga seringkali dianggap sebagai sesuatu yang baku tidak bisa diubah. Padahal sebenarnya proses-proses di Pasar Papringan ataupun sangat dinamis, sangat memungkinkan untuk ada ruang diskusi lagi. Ini kaitannya, juga bagaimana kami transparan terkait hal-hal yang kami hadapi, termasuk di keuangan. Nah, ini sebenarnya PR kami saat ini. Meskipun sudah ada tugas berdasarkan divisi masing-masing –ada sekitar 11 divisi, dan ada warga yang menjadi tukang ketok palu. Dalam konteks berorganisasi, di desa adanya satu sosok yang tidak cuma dituakan secara sosial, tetapi dia bisa cukup rasional, kemudian juga dia bisa memberikan hal-hal yang mungkin memotivasi warga dan mau mendengarkan keluhan warga.

Kita juga mengupayakan kemandirian. Kemandirian ini juga berkaitan dengan bagaimana sumber bahan baku berkesinambungan. Diharapkan warga (pedagang Pasar Papringan) untuk menanami lahannya, atau ketika dia tidak punya lahan bisa ambil dari dari warga yang di situ. Termasuk kemasan seperti daun pisang, itu dulu sempat ada anjuran warga untuk menanam sendiri, sudah dilakukan tetapi sayangnya tertabrak pandemi dan tengah diupayakan kembali.

Saya kira itu dulu sebagai pemantik, dan bisa kita lanjutkan dengan berdiskusi nanti.

Solok, 25 Ferbruari 2025

good job untuk srmangat anak muda pemrakarsa, don’t stop being