Di malam pergantian tahun 2013/2014 lalu sebenarnya saya ingin melewatinya di Singkarak, biasany ada banyak hal yang menarik di sana. Tapi sayang sekali, sejak sore hingga magrib, terlihat cukup sepi, hanya kedai-keai dadakan saja yang banyak, sepi pengunjung. Entah kenapa, hingga pukul delapan malam masih saja sepi, akhirnya saya memutuskan untuk pulang. Saya menemui rekan saya Rivo, lalu mengarahkan kendaraan ke daerah Talang, Solok, ada undangan dari teman-teman seperkumpulan untuk merayakan pergantian tahun bersama-sama. Di perjalanan kami berhenti sejenak menyaksikan keramaian dari pinggiran jalan, dekat pasar mingguan Talang. Di sana, dalam sebuah gedung terbuka terlihat lampu dan hiasan yang mengundang. Di sebuah pohon di depan gedung itu tertulis, “Ayo ikuti lomba goyang cesar dan oplosan, menyambut tahun baru 2014”.

Saya tertarik menyaksikan bagaimana orang-orang di sini merayakan (menafsirkan) tahun baru. Kami memutuskan untuk melihatnya dari dekat dan mengabadikannya. Di sana terlihat beberapa anak-anak sedang berjoget – goyang Cesar dan Oplosan. Goyangan ini menjadi popular sejak Cesar dan Soimah mendapat jatah khusus untuk menampilkan goyangan ini di sebuah program Tv: Yuk Keep Smile (YKS). Goyangannya sangat energik, tidak banyak memakai pola lantai. Sentakannya mengikuti beat dari lagu Oplosan yang diciptakan oleh seorang seniman campur sari Jawa Timur, Nurbayan . Gerakan ini hampir dihafal oleh banyak orang, terutama oleh penonton setianya di televisi. Seperti yang sedang saya saksikan malam itu, Anak-anak ini begitu lincah menirukan gerak yang dipopulerkan Cesar, goyangan itu pun dilombakan.

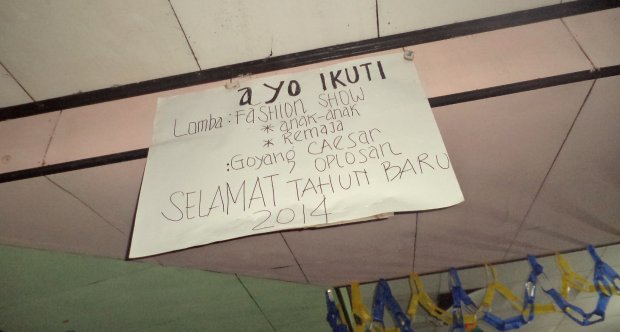

Poster lomba

Di hadapan anak-anak yang bergoyang itu ratusan penonton memberikan tepuk tangan dan semangat kepada mereka. Sebagian besar penonton adalah anak-anak sekolah dasar, dengan rentang usia 9 – 12 tahun, dan juga diramaikan oleh ibu-ibu, yang beberapa di antaranya datang untuk menyaksikan anak-anak mereka beraksi.

Saya teringat, Sebelumnya di media sosial beberapa orang kawan pernah meminta saya untuk menandatangani petisi di change.org, tentang penghapusan program Tv YKS, program ini menaungi goyangan cesar dan oplosan. Rata-rata mereka menilai YKS adalah program yang tidak mendidik, pembodohan. Program YKS ini tayang pada pukul 19.30 – 23.30 WIB, menurut Ketua Satgas Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) M Ihsan di Merdeka.com, jam tayang tersebut adalah jadwal belajar anak-anak. Banyak anak-anak yang hafal goyangan ini. M Ihsan barang kali lupa, bahwa, kita memliki kuasa atas remote tv. Kita bisa saja mematikan atau mengganti channel kalau siaran itu memang tidak kita sukai. Beberapa orang terlihat bijak mengatakan, “Barangkali adalah salah kita yang masih menyalakan televise.” Pernyataan M Ihsan sebelumnya, seakan menegaskan bahwa “kita” tidak bisa beranjak dari depan televisi. Tapi beberapa orang ternyata merasa, hak mereka (frekuensi publik) telah dirampok. ini tidak boleh dibiarkan.

Kelas – Kelas

Saya yang tidak menonton Tv sulit menemukan alasan menandangi petisi ini. Saya mencoba beberapa kali menontonnya, secara subjectif saya merasa tontonan ini memang tidak menarik minat saya, tapi karena pengetahuan literasi media saya yang sedikit, hanya membuat saya berfikir untuk tidak menonton tv dan memeras otak untuk menyajikan alternativ lain. Kemudian saya, melihat pandangan para penanda tangan petisi sebelumnya. Saya menemukan beberapa tanggapan menarik dari pendukung petisi, yaitu mereka yang menilai berdasarkan selera dan kelas. “Selera rendahan… tontonan kelas rendah… hanya orang bodoh yang nonton siaran ini” begitu hujatnya.

Adanya petisi penghentian siaran YKS, setidak menjelaskan bahwa ada sekelompok publik yang tidak menyukai tayangan ini, dan apa yang di kutip oleh merdeka.com serta apa yang saya saksikan pada malam tahun baru itu, juga membuktikan ada juga kelompok masyarakat yang menggemari tayangan YKS. Kemudian sekelompok orang/penonton yang mendukung petisi tadi – berdasarkan kelas – kelas dan selera mereka – mengkalaim bahwa tayangan ini adalah tayangan kelas bawah. Mereka seakan tengah menyalahkan selera masyarakat tertentu (sekaligus menegaskan kelas – kelas masyarakat) dan jelas mereka (setidaknya merasa) memliki selera yang lebih bagus. Mereka juga tengah menyalahkan mereka yang ikut berlomba malam itu, serta mengecilkan orang tua yang hadir mendukung anak-anaknya malam itu.

Salah satu pandangan menarik, terkait persoalan selera ini, bisa kita lihat dari tanggapan Roy Thaniago atas tulisan Pandji yang berpendapat bahwa sampah yang memenuhi siaran telivisi disebabkan oleh selera masyarakat kelas bawah (lihat: Lets Move It, 2013).

“… Sebenarnya, penonton TV itu seperti Piramid terbalik. Yang paling banyak nonton adalah yang merupakan kelas ekonomi bawah. Artinya ketika sebuah acara TV ratingnya bagus, maka itu bukan menandakan program tersebut banyak ditonton orang, tapi menandakan bahwa program TV itu banyak ditonton oleh masyarakat kelas bawah …

… Itulah mengapa banyak program TV yang terpaksa di “Dumb it down” atau dibikin “goblok” demi mendapatkan perhatian masyarakat kelas bawah…” (Lets Move It, 2013)

Menurut Roy, Logika Pandji tidak ia monopoli sendiri, karena demikianlah juga logika yang diimani sebagian besar pekerja televisi. Dalam sebuah diskusi mengenai rating yang diadakan Komisi Penyiaran Indonesia di Kementerian Komunikasi dan Informasi pada 2013, rasa-rasanya beginilah kesimpulan para peserta diskusi yang mayoritas adalah pekerja TV: selera pekerja rumah tangga (mereka pakai istilah “pembantu”) membentuk wajah televisi kita hari ini. Mereka mengkritik metode Nielsen yang menggunakan populasi responden kelas C-D. Mereka juga berkhayal bahwa people meter yang dituju Nielsen pada responden A-B ternyata dipasang pada televisi yang ditonton PRT, bukan si pemiliik.[1]

Persoalan lain yang muncul dibalik logika penilaian ala Pandji adalah ketika ia cenderung menilai selera tiap kelas berdasarkan mutunya secara dikotomi moral. Roy mencontohkannya pada kelas priyayi jawa, yang mengklasifikasi bahasa dalam beberapa strata adalah contoh bahwa tingkatan selera diciptakan untuk merawat stabilitas kekuasaan keraton. Singkatnya menurut Roy selera hanyalah bentuk dari penguasaan. Meng-kelas-kan selera seperti halnya merawat kekuasaan dan memberi batas atas “apa-apa yang diluar dirinya”. Artinya apa ayang bukan mereka, apa yang tidak mereka sukai, apa yang mereka tidak inginkan mereka beri label untuk menegaskan bahwa itu memang bukanlah mereka.

Pada dasarnya, televise melakukan siaran melalui frekeunsi publik yang dikelola oleh pemerintah. Adalah kabar gembira, jika ternyata ada banyak orang yang mengkritsi apa yang terjadi di televise. Bagi mereka stasiun tv yang tidak menyajikan “tontonan yang baik” disebut sebagai perampok frekuwensi publik. Rata-rata penanda tangan petisi adalah netizen, orang-orang yang memliki akses internet. Orang-orang yang dengan leluasa bisa mencari informasi seluas-luasnya di dunia maya. Mereka seharusnya bukanlah orang yang tergantung pada media televise. Mereka seharusnya saya kira adalah orang-orang yang memliki otoritas atas remote tv dan alamat browsingnya. Di sisi lain fakta yang menarik adalah bahwa masyarakat (setidaknya yang juga bisa akses internet) masih menaruh harapan terhadap televise. Peduli dan sadar pentinganya mengkritisi media. Apa lagi stasiun tivi yang menggunakan frequensi publik.

Padahal memang mereka pada dasarnya adalah orang-orang yang peduli terhadap publik, mengkritisi media yang menjadi milik publik, tapi sekaligus membangun jarak dengan publik itu sendiri. Mereka – yang secara tidak langsung mengklaim diri sebagai orang-orang yang tergabung dalam “kelas atas” ini – memberi label pada mereka yang di sebut kelas bawah itu sebagai alay, kacangan, murahan, dll.

Menariknya, mereka yang “diklasifikasikan” itu, dalam jam-jam tertentu juga menonton siaran yang sama. Pada jam tertentu sama-sama nonton bola, gossip bola, stand up comedy, konser music, bioskop trans tv, dll. Lalu benarkah pengkotakan-kotakan selera tersebut bisa dijadikkan patokan?

Melihat tanggapan orang-orang menanggapi petisi penolakan YKS ini ternyata lebih menyedihkan. Hujatan yang mereka sampaikan berdasarkan selera tentunya tidak bisa dijadikan patokan ampuh untuk menolak siaran yang tidak mendidik itu, sama menyedihkannya milahat tanggapan seseorang yang lebih memilih siaran tv pada masa orde-baru, ketika semua tayangan diatur untuk melestarikan kekuasaan pada masa itu.

Seperti yang ditegaskan Roy, bicara berdasarakan selera tentu saja tidak bicara mewakili publik. Kalau Bicara hanya berdasarkan selera, hanya pada remote tv kita bisa melampiaskan.

Tentu Saya juga menginginkan siaran-siaran publik yang mencerdaskan. Hanya saja tidak fair rasanya kalau saya tidak bisa menjabarkannya dengan objectif. Malam itu, sambil mengingat hujatan, pendukung petisi di YKS, saya mencoba berempati dalam lingkungan itu. Mereka semua merayakan kerakyatan dengan gembira. Di sisi lain, keakraban saya dengan dunia conservatif, membuat saya teringat pada beberapa kawan yang begitu percaya dengan kemapanan-kemapanan adat atau tradisi. Barang kali jika mereka ada di sini, akan marah-marah karena saya tahu sebagai besar dari mereka akan meresa sebaiknya anak-anak ini melestarikan tari-tarian tradisi mereka.

Malam tahun baru itu, saya berdiri di sebuah tempat yang yang terpisah, asyiknya merayakan keberagaman, gerak-gerak energik, lambaikan tangan yang membuka ketiak selebar-lebarnya, terkadang membuat kita melupakan kekakuan, dan memecahkan “kata-kata tidak pantas, tidak layak, tidak bagus”, Kecerian anak-anak ini juga seakan membuat kita lupa pada segala bentuk kemarahan, kebencian, dan rasis. Melihat goyangan ini, sebenarnya saya juga teringat beberapa gerakan flash mob yang pernah saya tonton di internet. Hanya saja, flash mob dilakukan di ruang publik dengan gerilya dan oplosan dilakukan berulang kali di televisi.

Malam itu di malam pergantian tahun, saya membayangkan negeri ini bisa menjadi tempat yang indah untuk merayakan kebebasan berekspresi dan jauh dari segala bentuk hujatan dan kekerasan. Malam itu juga muncul harapan pada para aktivis untuk terus mengkritisi media secara cerdas. Sadar bahwa kita tidak harus berdiam di depan televisi.

Albert Rahman Putra

[1] http://remotivi.or.id/pendapat/menguji-logika-pandji

0 comments